【开栏的话】

人类文明总是与河流息息相关。有着1700多年历史的同安,是厦门历史文化的根源地。在这座千年古城,厦门最大的河流西溪穿城而过,并与东溪汇合,向东南奔腾入海。

1924年,在美丽的双溪河畔,一所学校悄然启航。它就是福建省同安第一中学的前身——同安公立(县立)初级中学。

“碧海滚滚,双溪泱泱。”近一个世纪来,这一叶扁舟在时代的洪流中奋楫前行,如今已成为劈波斩浪的巍巍巨轮。数以万计的优秀学子从这里走向大江南北、五洲四海,在各条战线上闪闪发光。

明年10月,同安一中将迎来建校100周年。为梳理学校历史,总结办学经验,凝练办学精神,今日起,本报开辟“同音共律 一校倾城”同安一中喜迎建校百年校友口述史专栏。专栏将邀请100名同安一中校友讲述自己与母校的故事,在回溯百年历史中探寻优质办学基因,同时也为下一个百年积蓄智慧和力量。

■陈彩珍近照。 陈嘉新 摄

■2019年同安一中95周年校庆,陈彩珍的儿子郭勇军(右)向母校捐赠200万元。

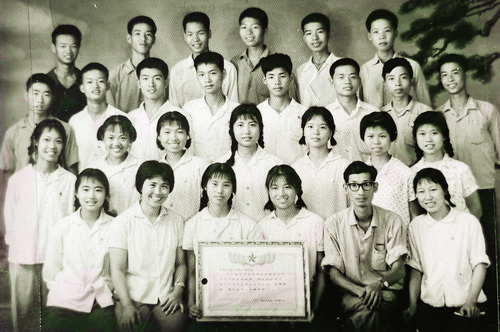

■1973年,陈彩珍(前排左二)任教的同安一中高二(4)班团支部获评先进单位。

■陈彩珍(左二)与学生李琳(右二)合影。

口述人:陈彩珍

记录、整理:厦门晚报记者 郭文娟

图片:受访者提供(除署名外)

【原 声】

我是同安一中学生,也是同安一中老师。我当学生时,是“受爱者”。没有同安一中老师们的关爱、呵护,就没有我的今天。我当老师后,也传承这种爱,努力像我的老师们一样——既当老师又当家长,不光传授知识也传递爱,用爱去感动、哺育学生。爱把我们紧紧联结在一起,这是同安一中传承百年的文化血脉。如果有来生,我还愿意把毕生精力奉献给教育事业。

【人物简介】

陈彩珍,同安一中校友、退休教师,1951年至1959年在同安一中读初中、高中,其间休学两年;1959年,从同安一中考上福建师范大学数学系;1972年调回同安一中任教;1992年退休后又返聘一年。

【百年校庆祝福语】

希望同安一中越办越好,成为广大学子成长的幸福摇篮!

——陈彩珍

母校情缘

毕业后回学校当老师 儿子女儿外孙都毕业于同安一中

我在同安一中读完了初中、高中,后来又回到母校当了21年老师。我们一家人都对同安一中有着极深的感情。

我今年88岁,差不多人生三分之一的时间都在同安一中度过。我在同安一中读完了初中、高中,后来又回到母校当了21年老师。我们一家人都对同安一中有着极深的感情。我的儿子、3个女儿、外孙都是从同安一中毕业的。2019年同安一中95周年校庆,儿子郭勇军感念同安一中的培养,还向母校捐赠了200万元。

同安一中是农村学子的摇篮。在我的学生时代,灌口、东孚、后溪、角尾(即现在的角美)一带很多农村学子都在同安一中就读,并由此走出乡村,改变命运。

1936年2月,我出生在杏林一个穷苦人家,家中有一个哥哥、三个姐姐。1938年5月8日,哥哥为了躲避国民党抓壮丁,逃到了鼓浪屿。两天后,厦门就沦陷了。回不了家的哥哥,只好从鼓浪屿坐船到新加坡谋生。抗日战争一胜利,哥哥马上写信回家。当他从回信中得知父亲已去世,就赶紧打道回府。哥哥回来时,两个姐姐已经出嫁,不久后三姐也出嫁了。妈妈和嫂子都缠小脚干不了农活,他就雇了一名长工来帮忙。土改时,哥哥也因此被划分为“富农”,虽然后来平反了,但我坎坷的求学路也就此埋下了伏笔。

来之不易

被录取后没钱交学费 几位老师轮流来家里动员

我在同安一中读书时,叶明哲老师还给我送过作业本,有时也塞一两块钱给我。我后来才知道,他的家庭条件并不宽裕,一个人要养一大家子。

1951年到1954年,我在同安一中(当时叫“同安中学”)读初中。家里人本来不让我读初中,我的小学老师林水藤知道同安一中在招生,帮我交了报名费。我偷偷跑去参加考试,被录取后,同安一中好几位老师轮流到家里动员,说服家里人同意我继续读书。

当时同安一中初中一学期学费2元,但我没钱交。我拿着录取通知书去学校,老师说:“学杂费可以让你欠,你交书钱就好。”但我连书钱也交不起,怎么办?我每天站在学校门口,看到戴校徽的同学就迎上去,找高年级的学长学姐借来了一本本课本。到了初二,我借不到物理课本,物理老师叶明哲把学校发给他的新教科书借给我。我问叶老师:“老师,您怎么办?”叶老师说:“没关系,我用旧的就好。”我在同安一中读书时,叶老师还给我送过作业本,有时也塞一两块钱给我。我后来才知道,他的家庭条件并不宽裕,一个人要养一大家子。

我家到同安一中30公里,走一趟要6.5个小时。路途远,我每个月回家一次,返校时要挑担子,带上大米、萝卜干、咸菜、豆豉等食物。当时,学校盖了一个简易厨房,放了十几个炉灶、铁锅,方便农村学生加热饭菜。校内有个修课桌椅的木工厂,同学们把木屑当柴火。每次我们去拿木屑时,木工都会叮嘱,不要拿太多,小心失火。

尽管办学条件简陋,但那时的同安一中云集了一批非常优秀的老师。有位地理老师原本是福州一家报社的编辑,因为地主身份被下放到同安一中教书。他可以背对着黑板画出整张中国地图,虽然讲话一口莆田腔,但上课非常生动,我们从来不会打瞌睡。

教语文的杨锡彰老师毕业于黄埔军校,非常有才,课上得非常好,我至今记得他朗诵时声情并茂的样子。每次上课前,全班同学问候“老师好”,杨老师永远都是先九十度鞠躬再回答“同学们好”。

我特别珍惜这来之不易的读书机会,因为在校表现好,初二就入团了。不过,由于家庭成分不好,初中毕业时我不能考中专。摆在我面前的只有两条路:要么继续读高中,要么回家种田。

关怀备至

“停膳风波”惊动多位老师 休学期间校长两封信把我“拉”回课堂

杨校长跟我说:“无论如何一定要回学校复学,能不能考上大学是你的本事,但我一定会让你读到毕业。在我手上,绝不能有任何一个学生失学。”

可是,读高中谈何容易啊!一筹莫展之际,当时的杨雀林校长找到了我:“你考同安一中,我收你。”知道我没有钱念高中,杨校长允诺,可以给我免学费。可我还是忧心高中三年不好度过。杨校长安慰我:“来了再说,你先考再说。”

拿到高中录取通知书,家里不让我读,我哭了。村里开了一张家庭困难申请助学金的证明,乡里已经盖章了,但区公所领导看完斥责我:“富农申请什么助学金,拿回去烧了!”我一听眼泪就掉下来,二话不说带着这张证明到学校,在杨校长面前又哭了一通。杨校长把证明收起来,说:“不要哭,你去报名,来上课,学校尽力帮你解决。”

杨校长非常爱护农村学生,不光是我一个人。他的心向着贫苦孩子、贫苦老师,绝不另眼看待任何一个人。我们吃饭时,一桌八个人,一大锅稀饭,大家基本上都是配家里带来的咸菜、萝卜干。杨校长经常来看看我们,关心大家吃什么菜。

高中第一个学期,我就过得很艰难。一个月3.5元的伙食费,我都交不起。有一天,我正在吃饭,学校管伙食的老师找到我,说:“你已经三个月没交伙食费了,欠的钱全校最多。如果没交,从下星期开始就不要来吃饭了。”其实他只是吓唬我,并没有真的给我停伙食。但那时我不知道,到了周一,我就不敢去吃饭,买了一条生腌的黄水萝卜配开水,准备就这样度日。跟我同床铺的同学是班长王菊花,她看我没去吃饭,帮我把稀饭打到宿舍:“没有给你停膳啊,你干吗不去吃?”一看她来,我就哭了。上课时,数学老师王陵生看到我眼睛红红的,下课拉着我的手到教室外问我:“最近怎么样?家里有给你生活费吗?”王老师不问还好,一问我就没法上课了,又回宿舍哭去了。他又转头找王菊花问是怎么回事,并告诉了教导主任。教导主任陈清海马上找到那个管伙食的老师,批评他:“吓唬都不可以!没有我的证明,你怎么可以给学生停膳?”当时学生停膳要向班主任申请,再经教导处同意。学生一餐没去吃,老师马上就知道,处处可见学校对学生无微不至的关心。

陈清海主任又跟班主任黄则和沟通我的情况,教导处工作人员叶怡芳听说了我的事,帮我交了伙食费。她到宿舍来找我,拿给我一张收据,说:“你不要哭,伙食费我已经帮你交了。你中午要去吃饭,接下去我们再来想办法。”

班主任又召集班干部,号召同学们为我捐款。全班同学给我捐了12.75元,我又坚持了一个学期。高一结束时,我向学校提出休学申请,我不想让老师同学们再这样替我操心了。

休学后,我在村里当了一段时间财粮助理,计算各家各户缴纳公粮的数据。我还到乡里当义务兵役宣传委员,后来又到坂头水库、汀溪水库当施工员、卫生员。第一年休学期满,杨校长给我写了一封信,让我回去复学。我回学校办了延期一年的手续。第二年暑假,杨校长又给我写了一封信,叫我收到信马上回学校找他。我找到杨校长,他跟我说:“无论如何一定要回学校复学,能不能考上大学是你的本事,但我一定会让你读到毕业。在我手上,绝不能有任何一个学生失学。”

传承衣钵

努力像我的老师们学习 竭尽所能用爱去帮助学生

如果没有校长、老师们这样关心我的学业、我的成长,就没有我的今天。他们在我心中种下了要为教育事业服务一生的种子,我暗暗发誓,我也要像他们一样,当一个爱学生的好老师。

同安一中非常爱才,只要这个学生行,不管什么家庭成分,所有老师都会竭尽所能,帮学生一把。如果没有校长、老师们这样关心我的学业、我的成长,就没有我的今天。他们在我心中种下了要为教育事业服务一生的种子,我暗暗发誓,我也要像他们一样,当一个爱学生的好老师。因此,填报大学志愿时,我首选福建师范大学。当然,这背后还有一个很重要的原因——福师大学费全包,包吃包住,不用交半分钱。

1963年,我大学毕业分配到同安三中工作。1972年,我被调回同安一中任教。

时任副校长兼教导主任吴重福跟我教同一个年段,经常去听我的课。那时,他只要没上课,就会在校园里到处巡视。有一次,有个学生迟到了,老师罚他到教室外面站着。这一幕被吴校长看到了,他牵着学生的手,走到教室门口示意他进去听课。下课后,吴校长问老师:“外面有太阳你知道吗?”老师说:“只是晒一会,没关系吧?”吴校长语重心长地说:“我们既是老师又是家长,我们要教学生课本知识,也要爱护学生的身体。怎么可以让学生站在太阳底下?”

吴校长这句话,我一直记在心里,并努力像我的老师们学习。我当班主任时,班上有个学生林清育体育很好,同安一中校运会100米跑纪录至今还是由他保持。当时,林清育要到青岛参加全国中学生运动会,家境贫困的他出不起路费。我帮他向学校申请了路费补助,以及每月甲等助学金。赛前,他每天早上都到沙滩上跑步,第一节课常常迟到。我特意开班会,告诉同学们,他是在备战比赛,每天起早训练,并不是偷懒迟到。

1980年,我的儿子要上初中了,我向学校申请去教初一。班上有个学生李文东,家住莲花镇云埔村。李文东每周返校时都是从家里骑一小时自行车到镇上,再坐供销社的拖拉机进城。有一天,李文东感冒想找我请假回家。我心想,村里的医疗条件肯定比不上县城,建议让校医带他去医院看,没钱我可以先帮他付。文东这时才说,学校三餐都是蒸饭,他身体不舒服,想回家吃稀饭。这还不简单!我跟他说:“你到我家来,我给你煮。”那时,我们全家都住在校内的教工宿舍,一般早晚吃稀饭,中午到食堂买蒸饭。午餐时,我就把每天2毛钱的菜票拿去买了一小撮瘦肉,打个蛋,再去宿舍门口割一条丝瓜,给文东煮了一碗米粉汤。我儿子站在一旁看,很是羡慕:“文东啊,这样子我也可以感冒了。”到了周末,文东说要回家,爸爸会到供销社载他回家,我才放心让他回去。我给他煮了几天饭,他和父母就感激得不得了。

我还教过一个叫马学军的孩子,他上课睡觉,早上也经常迟到。我从其他学生口中得知,原来学军的妈妈去世了,他的爸爸工作又很忙,他经常没吃早饭就来上学,午饭要么去爸爸单位吃要么就吃泡面。我去家访后,给他爸爸出了个主意:“你让孩子起床洗漱后就到学校,三餐都可以在学校食堂吃。”很快,学军的三餐就有着落了,他跟着班上同学一起吃饭、活动,精神面貌也变得不一样了。

20世纪七八十年代,学校没有围墙,操场边就是农田。一次校运会上,学生曾范丽出于安全考虑不让挑大粪的农民从铅球投掷区经过,跟农民起了冲突。农民扬言:“小子,你只要从村口经过,我非收拾你不可!”我安排了三个学生跟曾范丽同行,又辗转找到那个农民的叔叔,请他帮忙做工作,因为听村民说,这个农民只听他叔叔的话。还有一次,学生江根裕在操场跑步时,被农民误以为来偷甘蔗,对方不分青红皂白就打了他两巴掌。我找到大队书记,告诉他,未成年人是国家保护的对象,一定要调查清楚打人的农民是谁,加以批评教育,并让他到学校道歉。后来,这两件事都得到了妥善解决,学生安全得到保障,学校尊严也得以维护。

同事们说我是“铁人”,当班主任又兼备课组组长,整天埋在教育教学里,全身心扑在工作上。我有四个孩子,但说实话,我关心学生胜过他们。我家就在学校里,一到夏天,我就烧好一大桶凉茶放在家门口,备好碗、汤勺,方便上体育课的学生自取。每天上完课,我就去班级巡视。下午第三节没课,我也都在班级里,把学生叫过来,跟学生谈心。很多学生至今仍跟我保持联系,遇上婚姻大事、工作问题等,也会找我当参谋。让人欣慰的是,很多学生都成了各行各业的翘楚。他们中,有教育局局长、公安局副局长、气象台台长、企业家、大学教授等。有个1978届的毕业生李琳,后来成了华南理工大学副校长、东莞理工学院院长。2022年农历正月初三,他回到同安一中,想在退休前把自己获得的荣誉证书捐给母校。他向学校提出,想见见我,因为我是他的班主任。学校专门派车来接我,去参加他的汇报会。

我们当老师的,最开心的就是看到学生的成长。我的老师们教育了我,我也用这样的爱去帮助学生。我爱学生,学生爱我,我们互相关爱。爱把我们紧紧联结在一起,这是同安一中传承百年的文化血脉。

闽公网安备 35020302032660-4号

闽公网安备 35020302032660-4号